Histoire de l’écran, de lascaux à l’ipad

Histoire de l’écran, de lascaux à l’ipad"

- Select a language for the TTS:

- French Female

- French Male

- French Canadian Female

- French Canadian Male

- Language selected: (auto detect) - FR

Play all audios:

Nul n’échappe aux écrans. Mais, qui connaît leur histoire ? Cécile Martin Publié le 19 novembre 2013 « Écran, vous avez dit écran ? Mais que voulez-vous dire exactement ? » La progression de

l'emploi du terme, suscitée par le développement anarchique de nombreux dispositifs permettant la diffusion d'images animées au cours du vingtième siècle, est peut-être

l'occasion de faire le point sur ce « phénomène de société ». Au cœur d'un paradoxe dénoncé par ceux-là mêmes qui ont popularisé son usage, les médias, l'écran nous permet ici

de revenir sur les idées qui ont fondé la pensée occidentale. De la caverne de Platon au mythe de la téléportation, de la _camera obscura_ à la perspective albertienne, l'écran, entre

projection et diffusion, se retrouve au coeur d'une histoire culturelle qu'il contribue à perpétuer, au détriment, semble-t-il, de la reconnaissance du rôle qu'il y joue. En

quelques étapes clés, il est temps de lui rendre hommage. D'abord la question des origines : l'écran, depuis quand ? Et dans le même mouvement, son corollaire : la question du

comment, la méthode, sur quels outils s'appuyer pour définir le point de départ, la rupture opérée dans le temps qui permet de dater l’apparition chez l’homme de cette capacité à

élaborer une image du monde émanant de lui mais s’en distinguant, suivant le principe de l’individuation. « L'axe central de toute orientation future », le pilier éliadien, le signe qui

situe l'avant et l'après de l'écran. Existe-t-il même ? Ne se perd-il pas dans la nuit des temps ? 2 MILLIONS AV. J.-C. : LE RÔLE DE LA PROJECTION DANS L’ÉMERGENCE DE L’HOMME

D’après certaines hypothèses, reprises et synthétisées par Josef Reichholf dans son ouvrage _L’Emergence de l’homme_, les prémices de l’hominisation remonteraient à 2 millions d’années

avant notre ère, et seraient étroitement liées au rôle de la projection dans le développement de cette branche du vivant dont nous sommes vraisemblablement les héritiers. Ainsi, ce serait la

capacité à s'orienter, l'aptitude à voir loin, à « superviser » qui serait à l'origine de ce que nous sommes. La projection comme opération intellectuelle motivée par la

survie de l'espèce ? L’idée est séduisante. Continuons maintenant notre voyage dans le temps. Après quelques millénaires de cohabitation sur les territoires de l’actuelle Europe, les

Néandertaliens s’éteignent, il y a près de 30 000 ans, laissant la place aux Sapiens. Et comme des générations de scientifiques, l’on est en droit de se demander pourquoi ces êtres, pourtant

plus résistants physiquement et dotés d’un cerveau plus volumineux, ont-ils disparu ? Là encore, l’une des réponses proposées pourrait relever du rapport à la projection. En effet, si

Néandertal et Sapiens étaient capables d’élaborer des stratégies, de communiquer un savoir et un savoir-faire, il se pourrait que ce soient les moyens à leur disposition pour diffuser

l’information, « projeter » leur pensée hors le corps, qui aient fait la différence et donné l’avantage à la branche des Sapiens. Pour certains scientifiques (Laitman, Credlin…) la glotte de

Néandertal, placée trop haut le privait de la capacité à développer un langage articulé. En donnant forme aux concepts par le son, comme préalable à l'écriture, nos ancêtres Sapiens se

seraient donc démarqués des autres espèces d'hominidés, rendant l'information indépendante et « détachée » des être vivants. Bien entendu, il ne nous échoie pas ici de trancher

sur les raisons de l’extinction de Néandertal, mais l’on voit que cette question de la projection trouve des répercussions jusque dans le domaine de la recherche sur les origines de l’homme.

Quoi qu’il en soit, c’est à cette période que l’on voit apparaître les premiers témoignages des techniques graphiques nous renseignant sur l’évolution humaine, et sur le rôle joué par la

projection dans la complexification du dispositif de communication. L’homme projette ses idées et développe des outils pour les réaliser, les « matérialiser ». Il grave, peint, dessine sur

la surface du monde – grottes de Chauvet, de Lascaux, d’Altamira – des signes que nous pouvons dans leur majorité sinon décoder, du moins voir, même après des millénaires. Voilà les prémices

de l’écran, surface dédiée à la diffusion, au « transport des images », à leur rayonnement au sein d’un groupe d’initiés : le genre humain. VIDÉO INA.FR_ : LES PREMIERS EUROPÉENS : DE -1

800 000 À -20 000_ Poursuivant le développement de cette culture basée sur le progrès, au sens étymologique du terme1 – du latin_ progressus_ « marche en avant, développement des choses,

accroissement » –, les hommes vont s’ingénier au cours des siècles à complexifier les opérations de codage et de décodage, donnant naissance à différents systèmes de communication offrant

une correspondance entre sons et images. 3300 AV. J.-C. : ÉCRAN DE POCHE POUR HOMO MOBILIS L’animation des territoires s’accroît, les hommes pratiquent maintenant l’agriculture et

l’architecture. Gens et choses circulent. En Mésopotamie, en Égypte, mais aussi en Chine ou en Amérique centrale, des formes d’écriture se développent au sein des grands foyers de

civilisations. Jalon temporel indiquant par convention le passage de la préhistoire à l’histoire, le signe, l’inscription, quitte le tableau et vient s’actualiser sur des éléments mobiles

(tablettes en bois, en terre, en pierre). Réduite à son plus simple appareil, l’image voyage, condensée sur des supports pensés pour la diffusion et l’expansion du savoir. Les tablettes

véhiculent le savoir, sous formes de listes lexicales, de documents comptables… et de supports de formation permettant que se perpétue la connaissance du système scriptural. Plus de 5 000

ans avant que Marshall Mc Luhan ne le formule en ces termes, il semble que le médium soit, déjà, le message… 1000 AV. J.-C. : LE TEMPLUM, L’ÉCRAN DES AUGURES Les communautés humaines se

structurent peu à peu autour d’échanges, mais aussi de conquêtes et d’assimilations réciproques. L’histoire retenant plus difficilement celle des populations « sans histoire », pour qui

souhaite y laisser une trace mieux vaut maîtriser l’art du graphe. Les images et les mots deviennent des moyens de recensement. Les hommes s’approprient maintenant la nature et, pour

justifier son partage entre eux, s’en remettent à leur vue et à l’interprétation des signes. Pour recevoir les messages en provenance d’instances invisibles légitimant leur cadastre, les

étrusques auront recours à l'ornithomancie ou, sous sa forme latinisée, aux « auspices » – _auspicium_, formé à partir de _avis_, « oiseau » et _specere_, « regarder ». Avec son

_lituus_, le bâton usité pour réaliser des tracés sacrés, l’augure délimite dans le ciel des « zones de lecture ». Par son geste, il donne naissance au _templum_, la fenêtre de communication

avec l’au-delà. Sur l’écran du ciel, l’homme projette ses aspirations à posséder une part du monde. Peu à peu les aspects de « sélection » et de « délimitation » prennent le pas sur la

fonction de « transmission ». Le _templum_ en se déplaçant des cieux au sol devient le cadre initial autour duquel s’organise l’espace. 372 AV. J.-C. : L’ÉCRAN VU PAR PLATON L’espace se

quadrille, la pensée se complexifie, c’est l’avènement de la philosophie : l’art de penser la pensée, _l’amour de la sagesse_ ou _l’amour du savoir_. La distinction du corps et de l’âme

devient sujet à réflexion. Le monde se conçoit par abstraction, l’image fait écran à la pensée, la matière agissant comme un filtre. Illustrant les préoccupations immanentes à la pensée

occidentale, le mythe de la caverne2 souligne l’importance des rapports entre « savoir » et « faire voir ». _ALLÉGORIE DE LA CAVERNE PAR PIETER JANSZ SAENREDAM._ En effet, si les écoles

philosophiques s’opposent les unes aux autres et, ce faisant, perfectionnent leur discours, elles ont cependant un objectif en commun, une approche du monde fondée sur la question du « faire

voir ». Transmettre par le langage. Il ne s’agit maintenant plus seulement de garder en mémoire le code, produit et ferment du groupe, mais, par les métaphores et le recours au champ

lexical de la vision, de sauver et de diffuser les idées développées par des individus. Les transcriptions font voyager les penseurs au-delà de leurs limites physiques. La vue, comme sens

d'éloignement par excellence, soutient cette vaste opération de mise à distance et prend le pas sur les autres types de perceptions. Après la division, vient le temps de la

hiérarchisation. Soutenue par un foisonnement de réalisations dans tous les domaines possibles, la grande opération de classification du monde, _scientia __per scientiam_, (la science par la

science) suit son cours. ENTRE 1285 ET 1300 : UN NOM POUR L’ÉCRAN Depuis près d’un millénaire, le _codex_ a remplacé le _volumen_. La page permet la subdivision des ouvrages et, de là, la

numérotation. Le livre offre de nouveaux moyens d’orientation au lecteur, grâce aux tables des matières et aux index. Collections de mots et d’images. C’est le temps des glossaires et des

listes3. Surface, cadre, projection et interprétation, le champ sémantique de l’écran se dessine depuis longtemps déjà. Pourtant il faudra attendre le XIIIe siècle pour que le lemme soit

effectivement attesté. Issu non pas du grec ou du latin mais du haut allemand _scherm_, l’ « escren », l’ « escrane », ou l’ « escramaille » nous parvient grâce aux documents d’archives, aux

inventaires qui recensent les biens personnels. _CHEMINÉE MÉDIÉVALE._ En effet, de cette époque ne subsistent pas d’exemplaires d’écrans, mais des descriptions, des croquis, des

représentations. Pourquoi ? Parce que l’écran fait partie du quotidien, ce n’est ni une réalisation _noble_, ni de grande _valeur_. > Le mot « écran » ne désignera dans un premier temps

qu’un > objet usuel et de peu d’importance, tout entier dévolu à la > belle fonction de protéger l’homme du feu brûlant dans sa > demeure. Le mot « écran » ne désignera dans un

premier temps qu’un objet usuel et de peu d’importance, tout entier dévolu à la belle fonction de protéger l’homme du feu brûlant dans sa demeure. La complexification du dispositif et

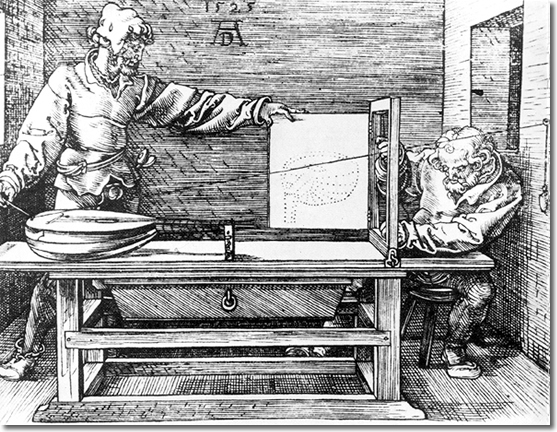

l’acheminement vers l’écran moderne s’opèrent alors par étapes. 1435 : LA PERSPECTIVE ET LA CAMERA OBSCURA, DISPOSITIFS À ÉCRAN Si l’on accorde généralement la paternité du premier traité

sur la perspective à Léon Battista Alberti4 (1404-1472), il nous apparaît ici nécessaire de nous arrêter sur quelques notions historiographiques d’importance. En effet, si dans sa

description moderne, l’on fait bien référence à « l’écran plan » comme l’un des éléments de la perspective centrale, dite aussi géométrique, classique ou conique ou encore projection

perspective, « système particulier de projection sur un plan bidimensionnel des objets à trois dimensions et de leurs divers rapports spatiaux, de telle sorte que la vision de l’image

représentée corresponde à la vision des objets dans l’espace», pour la distinguer des autres formes qu’à pu prendre la perspective au cours des siècles, il n’est en réalité pas fait usage à

l’époque du terme « écran ». On emploiera plus volontiers les termes « tableau » pour faire référence au plan vertical, et « géométral (ou plan de terre) » pour le plan horizontal. De là

apparaît dans toute sa complexité cette entreprise d’élaboration d’une histoire de l’écran. En effet certaines traductions de traités anciens reprennent rétrospectivement le terme, et

introduisent alors un certain anachronisme dans l’évolution de sa définition. De même, pour le dispositif de la _camera obscura_. Si on l’associe à Alberti, Piero Della Francesca

(c.1415-1492), Léonard de Vinci (1452-1519), à Ibn al-Haytham (965-1039) qui en décrit les principes dans son _Traité d’optique_, voire à Aristote, qui la théorise dans ses _Problèmes_,

rappelons que l’expression ne sera en fait réellement consacrée qu’au début du XVIIe siècle suite à son application par Johannes Kepler. _ _ «Plan » ou « tableau », la surface qui reçoit la

projection, qu’il s’agisse d’un mur ou d’une feuille blanche, n’est donc à l’époque pas encore référencée comme un « écran », le terme désignant alors spécifiquement le meuble écran, produit

du travail de l’artisan écranier. 1600 : LORSQUE L’ÉCRAN LIBÈRE LA CRÉATIVITÉ Retrouvons maintenant notre _escren_ de cheminée qui a subi quelques modifications. Initialement circonscrit

dans le champ des arts décoratifs, il apparaît dans la littérature française de la première moitié du XVIIe siècle que l’écran jouit d’une relative mauvaise réputation quant à sa valeur

artistique – « c’est un ignorant qui n’a jamais appris le Blason que dans les escrans » ; « un mauvais poète qui ne fait de vers que pour les escrans »5. Ces remarques péjoratives, doivent

être replacées dans le contexte des querelles sur la classification des arts. En effet, briguant le statut d’œuvre d’art pour leurs écrans, les fabricants d’écrans, les écraniers, ont opéré

peu à peu une réduction de l’aspect fonctionnel, et rivalisé d’inventivité autour de cet objet. Différentes techniques telles que la broderie, la sculpture, la peinture sont mises à

contribution. Les propriétés physiques des matériaux utilisés sont détournées à des fins esthétiques : les encres de sympathie et les effets de transparence permettent de faire apparaître et

disparaître des éléments d’une scène représentée. La mécanique n’est pas en reste, l’écran se pare de pièces qui coulissent et s’adaptent à la hauteur désirée. Les écrans rejoignent le

mouvement d’engouement général autour de la science optique et de sa vulgarisation. Les déclinaisons de l’écran se multiplient : écran à feu, écran de lumière, écran à main… Tout support

plat et plein devient prétexte à la diffusion des connaissances. L’humanisme a rendu la science accessible au peuple, les théories trouvent des applications dans le quotidien. Concepts et

usages convergent. 1895 : UNE ANNÉE CHARNIÈRE À la fin du XIXe siècle, les images et les mots abondent, et l’écran désigne maintenant aussi bien un format (« forme d’écran »), un dispositif

d’encadrement d’œuvres à distinguer de celui du tableau (« écran sur pied »), que des supports neutres qui ne deviennent écran que parce qu’ils « font écran », c’est-à-dire soit qu’ils

détournent ou atténuent un faisceau lumineux (en peinture ou en photographie), soit qu’ils participent d’un dispositif de diffusion d’images qui nécessite une surface disponible pour

l’affichage momentané de ces images. En effet, en quelques dizaines d’années, l’écran deviendra par métonymie l’équivalent du 7e art, l’art de l’écran. Si toutes les expressions proposées ne

connurent pas la prospérité (l’_écraniste_ de Canudo fut rapidement remplacé par le _cinéaste_) on a pu observer une recrudescence de l’utilisation du terme, corrélée au développement du

cinéma, et donnant lieu à de nouvelles expressions telles que, par exemple, « porter à l’écran ». Apportant leur contribution à ce processus, de nombreux titres de revues fleurissent (_La

Scène et l'écran, L'Écran parisien_, _L'Écran français,_ _L'Écran fantastique_) pour promouvoir cet art populaire. Puis, à partir de la deuxième moitié du XXe siècle, la

définition s’étoffera encore et l’on verra se développer deux expressions à partie liée puisque à partir de cette époque on distingue le grand écran, pour le cinéma, et le petit écran, pour

la télévision. Mais le 28 décembre 1895, c’est aussi rappelons-le, le jour où le physicien Wilhelm Conrad Röntgen annonce la découverte des rayons X6. Si dans un premier temps cette

découverte sera proposée comme une attraction pour le public, enthousiasmé à l’idée de voir l’intérieur du corps, à travers la matière, elle rejoindra bien vite les laboratoires et quittera

le domaine du divertissement. L’écran se développe donc ici sous deux aspects. D’une part en tant qu’élément d’un dispositif de visualisation de données, augure moderne apportant des

réponses au chercheur l’interrogeant. Radiographie, oscilloscope, sur la surface du moniteur les signaux invisibles sont alors convertis pour pouvoir être interprétés. D’autre part l’écran

de cinéma propose un spectacle public et continu, la reproduction agrandie du mouvement de la vie. 1950 : L’ÉCRAN AU MUSÉE En quelques années, les écrans se sont installés aussi bien dans

l’espace privé que dans l’espace public. Les artistes s’en saisissent, comme entre autre Moholy-Nagy, Duchamp, Léger, Gance, puis Nam June Paik avec ses _13 distorted TV Sets, _le collectif

SKB Promotei, avec _Electronic Painter_… La science-fiction réinterprète la question de la communication à distance, les univers cybernétiques abondent en écrans. Le développement de

l’informatique fait espérer l’avènement d’un nouveau monde, dépassant les contraintes physiques. Téléportation, vie éternelle, les écrans viennent alimenter cette culture de l’anticipation

dans laquelle ils tiennent un rôle majeur. Dans les musées, les mêmes écrans diffusent à loisir œuvres et messages à caractère informatif. Les installations muséographiques se confondent

avec les dispositifs artistiques. 1984 : DERRIÈRE LE MASQUE DE L’ÉCRAN L’écran est associé maintenant à des valeurs plus sombres. Le roman _1984_ de George Orwell, aussi bien que le

_Panopticon_ de Jeremy Bentham, expriment le malaise d’une société confrontée à ses paradoxes. Le télécran diffuse les messages de propagande du Parti, et permet dans le même temps à la «

Police de la Pensée » d’entendre et de voir les citoyens-spectateurs. S’ouvre bientôt l’ère des webcams et des émissions de téléréalité, les écrans connectés enferment la société des médias

dans un discours sur son propre système. Bebop, pagers, PDA (« _Personal Digital Assistant_ »), tous les services rendus par les futurs smartphones et tablettes sont déjà à l’essai,

préfigurant l’avènement de terminaux mobiles pourvus d’écrans « à tout faire », ou « à tout faire voir ». En parallèle, les écrans des postes de télévision et des salles de cinéma amorcent

une entreprise de diversification. La télévision, après avoir accueilli les films en vidéocassette diffusés par l’intermédiaire du magnétoscope, s’est vue proposer de nouveaux périphériques

pourvoyeurs de contenus. En mal d’écran, les consoles de jeux accaparent les terminaux installés dans les salles d’arcade, et les salons des familles. Pour l’écran de cinéma, la reconversion

semble également indispensable. La spécialisation devient un enjeu culturel et économique. Si les salles Art et Essai revendiquent la poursuite d’une activité devenue « difficile »,

d’autres ouvrent leurs portes aux retransmissions de toute nature, de l’opéra aux matchs de foot. L’écran devient « global »7. 1999 : GLOBAL SCREEN Le nouveau millénaire approche et la

menace d’une catastrophe planétaire d’un ordre nouveau se diffuse par les écrans. Le « bug de l’an 2000 », évènement relevant de la mythologie néo-occidentale voit l’homme s’éveiller à la

conscience de l’environnement technologique qu’il avait mis tant d’ardeur à déployer. Les écrans par lesquels se diffuse la nouvelle, deviennent eux-mêmes objet d’inquiétude. Dans le même

mouvement, les écrans apparaissent tout à la fois comme le symbole de l’altérité, « cet autre face à moi », et renvoient à la dépendance qui s’est créée autour des systèmes d’information,

dont ils sont la partie ostensiblement visible. Panique. Sans écrans, comment communiquer ? Prothèse toxique, l’écran devient la part d’ombre que la pensée occidentale ne peut concevoir.

2013 : VERS UN ÉCRAN ÉCO-RESPONSABLE ? Projection, protection, surface, cadre, dispositif… La métrologie lexicale de l’écran donne à voir les différents foyers de sens qui racontent son

histoire à travers le temps. Symptôme et symbole d’une culture fondée sur l’idée de progrès, l’écran a dans les dernières décennies joué le rôle de révélateur d’un malaise généré par un mode

de fonctionnement globalisant. Véhicule des images du modèle occidental, il n’est pourtant pas exclu que l’écran y soit employé pour donner à voir et à entendre ses dérives et ses

alternatives. Cependant, cette profonde ambiguïté, appréhendée avec un point de vue décalé, pourrait peut-être œuvrer à l’avènement d’une nouvelle étape de notre développement. En

plébiscitant l’écran pour replacer la question du voir non pas au-dessus mais parmi les moyens à notre disposition pour accéder au monde, il se pourrait qu’il nous offre de déconstruire nos

schémas immanents pour mieux les saisir, ouvrant une voie vers un retour à l’équilibre, vers une phase de structuration du monde, un monde dans lequel tous les sens auraient un rôle, et dans

lequel pourraient coexister différents modèles de société. Maintenant, c’est à nous de voir. RÉFÉRENCES Jean-Patrick COSTA, _L’Homme nature ou l’alliance avec l’univers_, Alphée, 2011

Umberto ECO, _Vertige de la liste_, Flammarion, 2009 Léon Battista ALBERTI, _De la statue et de la peinture_, 1435 Antoine FURETIÈRE, _Dictionnaire universel contenant généralement tous les

mots françois, tant vieux que modernes, et les termes de toutes les sciences et des arts_, 1690 Monique SICARD, _L'année 1895. L'image écartelée entre voir et savoir_, Synthélabo,

1994 Gilles LIPOVETSKY, Jean SERROY, _L'Écran global. Du cinéma au smartphone_, Points, 2011 -- Crédits photos : Visuel principal : Procédé du portillon de Durer Homme de Néandertal -

crâne découvert en 1908 à La-Chapelle-aux-Saints, France (Luna04 / Wikimedia) Vidéo Ina.fr : Les premiers Européens : de -1 800 000 à -20 000 Tablette archaïque - Musée du Louvre (Marie-Lan

Nguyen / Wikimedia) _Auspicium_ (Lalupa / Wikimedia) Allégorie de la caverne par Pieter Jansz Saenredam (Skraemer / Wikimedia) Cheminée médiévale (JPS68 / Wikimedia) Description de

l'oeil et de la vision par James Ayscough, pour illustrer l'usage et l'avantage des lunettes (Olaf Simons / Wikimedia) Écran de cheminée (Mel22 / Wikimedia) Zootrope

(Solipsist / Wikimedia) Les frères Lumière (Riana / Wikimedia) Première radiographie (Old Moonraker / Wikimedia) Statue à Francfort (Fb78 / Wikimedia) Caméra de sécurité (Liftarn /

Wikimedia) Salle de marchés (ChrisiPK / Wikimedia) * 1Voir, à propos des civilisations qui composent « avec » le milieu et sont dans un état de « maintien » du monde, versus les

civilisations « transformatrices » du milieu : Jean-Patrick COSTA, L’Homme nature ou l’alliance avec l’univers, Alphée, 2011. * 2« Figure-toi des hommes dans une demeure souterraine, en

forme de caverne, ayant sur toute sa largeur une entrée ouverte à la lumière ; ces hommes sont là depuis leur enfance, les jambes et le cou enchaînés, de sorte qu'ils ne peuvent bouger

ni voir ailleurs que devant eux, la chaîne les empêchant de tourner la tête ; la lumière leur vient d'un feu allumé sur une hauteur, au loin derrière eux ; entre le feu et les

prisonniers passe une route élevée : imagine que le long de cette route est construit un petit mur, pareil aux cloisons que les montreurs de marionnettes dressent devant eux, et au-dessus

desquelles ils font voir leurs merveilles. Je vois cela, dit-il. ».PLATON, La République, livre VII. * 3Umberto ECO, Vertige de la liste, Flammarion, 2009. * 4« Si, par hasard, nous voulions

mesurer un corps humain, nous appliquerions sur ce corps cet instrument à l’aide duquel nous observerions et noterions la limite des membres en onces et en minutes. Ainsi, par exemple, la

distance qu’il y a entre le sol et le dessus des pieds, la distance d’un membre à un autre, comme du genou à l’ombilic ou à la fontanelle de la gorge, et ainsi du reste. C’est là une chose

que ni le sculpteur ni le peintre ne doivent dédaigner, car elle est fort utile et tout à fait nécessaire. » Léon Battista ALBERTI, De la statue et de la peinture (1435). * 5Voir l’entrée «

écran » de Antoine FURETIÈRE, Dictionnaire universel contenant généralement tous les mots françois, tant vieux que modernes, et les termes de toutes les sciences et des arts, 1690. *

6Monique SICARD, L'année 1895. L'image écartelée entre voir et savoir, Synthélabo, 1994. * 7eGilles LIPOVETSKY, Jean SERROY, L'Écran global. Du cinéma au smartphone, Points,

2011.

Trending News

Ces médias qui veulent réduire leur empreinte environnementale"Le Monde" indique le bilan carbone de chacune de ses vidéos de la série "Plan B". © Crédits photo :...

Bottas : "tout a foiré au départ"Même s'il a échoué dans les échappements de la Red Bull de Verstappen sous le drapeau à damier, Valtteri Bottas se ...

Hugo lallier | la revue des médiasPlanques, pushs et mini-scoops : comment les journalistes sportifs suivent les Bleus Pendant l’Euro, une caravane de rep...

Claude ecken | la revue des médiasL'information dans 20 ans, vue par la SF - épisode 3/6L'Échelle de Reuter (Science)-fiction. Dans la boucle de rétroacti...

L'accord commercial anticontrefaçonL' Accord commercial anticontrefaçon, négocié dans les plus hautes sphères politiques, ne doit pas son illégitimité...

Latests News

Histoire de l’écran, de lascaux à l’ipadNul n’échappe aux écrans. Mais, qui connaît leur histoire ? Cécile Martin Publié le 19 novembre 2013 « Écran, vous avez ...

Frédérick douzet | la revue des médiasFrédérick PROFESSEURE À L’INSTITUT FRANÇAIS DE GÉOPOLITIQUE DE L’UNIVERSITÉ PARIS-VIII...

Mode enfants : les magasins où habiller ses enfants à parisLes enfants, ça grandit vite et il faut régulièrement changer leur garde robe. Vous en avez marre d'aller toujours ...

Qu'est-ce qu'un outil d' "échange - imagerie" ?Accueil Qu'est-ce qu'un outil d' "échange - imagerie" ? Qu'est-ce qu'un outil d' "échange - imagerie" ? Mise à jour le 1...

Le saviez-vous? Il y a un raccourci dans l'appli photo android pour identifier n'importe quoi à l'écranDans l’appareil photo sur Android, un raccourci permet de lancer un outil de reconnaissance d’image. Il se fonde sur Goo...