À la source des fake news, l’interdépendance presse/réseaux sociaux

À la source des fake news, l’interdépendance presse/réseaux sociaux"

- Select a language for the TTS:

- French Female

- French Male

- French Canadian Female

- French Canadian Male

- Language selected: (auto detect) - FR

Play all audios:

DE QUOI LES FAKE NEWS SONT-ELLES LE SYMPTÔME ? - ÉPISODE 2/9 En 2016, après le Brexit et l’élection de Trump, les fake news font leur apparition médiatique. Facebook et Google sont mis au

ban. Si ces fake news font soudain polémique, c’est parce qu’une relation d’interdépendance s’est installée entre réseaux sociaux et médias. Benjamin Laguës Publié le 14 avril 2017 2016 aura

été une année compliquée pour Facebook et Google. Critiqués par beaucoup de médias traditionnels pour leur passivité face au phénomène des _fake news_(1), les deux grands acteurs du

numérique ont réagi rapidement en promettant de lutter contre la circulation de ces « fausses nouvelles ». Pourquoi une telle réaction de la part d’acteurs si puissants ? Et,alors que les

intox en tout genre ont toujours circulé sur Internet, pourquoi les médias traditionnels ont-ils attendu 2016 pour se soucier de ces « fausses informations » ? C’est qu’entretemps, la presse

et les grands acteurs du numérique ont noué une relation d’interdépendance. Si la presse s’estime dépendante des Facebook et Google, ces derniers estiment avoir tout autant besoin des

médias traditionnels. C’est cette interdépendance qui est aux sources de la polémique des _fake news_ et qui explique les actions promises par les géants du numérique, par ailleurs assez

diverses. Analyse. 2015 : L’ANNÉE OÙ LES RÉSEAUX SOCIAUX SONT DEVENUS DES MÉDIAS C’est une considération qui fait l’unanimité : la presse a besoin des réseaux sociaux (et des moteurs de

recherche). Cette certitude, appuyée par quantité d’études montrant que les internautes s’informent de plus en plus sur les réseaux sociaux, est devenue quasiment une _doxa_, une

considération indiscutable. Pourtant, si la presse, notamment écrite, dans la mesure où les éditions papier subissent d’importantes pertes d’audience année après année, a effectivement

besoin de ces relais d’audience que sont les réseaux sociaux et moteurs de recherche, les acteurs dominants de la conversation numérique (Facebook, Google, Snapchat ou Twitter) ont tout

aussi besoin de la presse. > Les acteurs dominants du numérique développent une stratégie de > séduction des producteurs de contenus Par « besoin », nous n’entendons pas porter un

jugement sur ce dont ont besoin, ou non, ces acteurs pour leur réussite commerciale, mais simplement décrire et analyser un fait : une stratégie de séduction de la part des grands réseaux

sociaux auprès de la presse et des producteurs de contenus en général (journalistes, mais aussi blogueurs, vidéastes...). Google, Facebook et les autres mènent en effet, de longue date, une

politique destinée à séduire ces producteurs pour les attirer sur leurs plateformes. Facebook a, par exemple, créé en 2015 un outil taillé spécialement pour les rédacteurs : les « articles

instantanés », un format dédié à la lecture mobile. Initialement ouvert à certains titres de presse, le format à ensuite été ouvert à tout le monde. De son côté, Google a lancé la même année

ses _Accelerated Mobile Pages_ (AMP), un format similaire à celui de Facebook. Dernier exemple significatif : Snapchat a ouvert, également en 2015, un espace dédié aux contenus de presse, «

Discover ». Sélectionné par Snapchat, certains éditeurs peuvent ainsi proposer leurs contenus à tous les utilisateurs du réseau social. En France, les quotidiens _Le Monde _et _L’Équip_e et

les sites de divertissement _Konbini_ et _Melty _utilisent la fonctionnalité. Ces quelques exemples montrent à quel point les acteurs dominants du numérique développent une stratégie de

séduction des producteurs de contenus. Ce constat étant établi, il est intéressant de comprendre pourquoi. LES RÉSEAUX SOCIAUX ET LA PRESSE ENTAMENT UNE RELATION D’INTERDÉPENDANCE Les

acteurs dominants de la conversation numérique estiment donc avoir besoin des contenus de la presse. Pourquoi ? Comme les médias traditionnels, les réseaux sociaux et moteurs de recherche

vivent de la publicité. Ainsi, au deuxième trimestre 2016, Facebook réalisait 97 % de son chiffre d’affaires en vendant des espaces de publicité. Les entreprises qui tentent de convaincre

les internautes — _via_ le recours à la publicité — d’acheter leurs produits ou services sont donc le poumon économique des réseaux sociaux et des moteurs de recherche. Or, ces entreprises

décident d’investir sur ces plateformes à l’aune, principalement, de trois critères : le nombre d’utilisateurs de ces réseaux sociaux, la précision du ciblage permise par les données

personnelles (âge, sexe, lieu d’habitation, métier, goûts…) et le temps qu’y passent les utilisateurs. > La valeur des réseaux sociaux dominants, aux yeux des annonceurs, > est surtout

évaluée à l’aune du temps passé par ses > utilisateurs. C’est la fameuse « guerre de l’attention » : > dans un paysage médiatique où la concurrence s’est exacerbée > avec la

démocratisation d’internet, « l’attention » des > internautes vaut de l’or _In fine_, plus les internautes passent du temps sur un réseau social, plus ils y déposent des données

personnelles (en publiant, en « likant » des publications, en complétant leur profil…) et plus, en bout de chaîne, ce réseau social a de la valeur aux yeux des entreprises désireuses d’y

placer de la publicité. Un cercle vertueux pour les Facebook et consorts. Car, de cette façon, les annonceurs peuvent investir dans l’achat d’espaces de publicité en étant convaincus, d’une

part, que cette publicité sera vue (grâce au nombre d’utilisateurs et au temps passé par ceux-ci sur le réseau social sur lequel les entreprises achètent des espaces pour y intégrer leurs

publicités) et, d’autre part, qu’elle le sera par les bonnes personnes (grâce au ciblage précis permis par les données personnelles acquises par ce même réseau social). La valeur des réseaux

sociaux dominants, aux yeux des annonceurs, est donc surtout évaluée à l’aune du temps passé par ses utilisateurs. C’est la fameuse « guerre de l’attention » : dans un paysage médiatique où

la concurrence s’est exacerbée avec la démocratisation d’internet, « l’attention » des internautes vaut de l’or. On comprend ainsi pourquoi les contenus de presse sont considérés par les

acteurs dominants du numérique comme un précieux allié : à leurs yeux, si leurs utilisateurs ont accès à des contenus de qualité (car conçus par des professionnels, journalistes notamment),

ils passeront davantage de temps sur la plateforme, enclenchant le cercle vertueux décrit plus haut. Si l'on en juge par le succès commercial de Facebook et Google, ce pari semble

plutôt réussi. En tout cas, jusqu’en 2016, année où un grain de sable est venu saper la confiance qu’avaient les médias traditionnels dans ces acteurs du numérique. 2016 : LE « BREXIT » ET

L’ÉLECTION DE TRUMP PROVOQUENT UN LARGE DÉBAT SUR LES FAKE NEWS Le 24 juin 2016, les citoyens européens découvrent que le Royaume-Uni a décidé de quitter l’Union européenne : c’est le «

Brexit ». La nouvelle surprend une majorité de la presse occidentale, qui pariait globalement sur un «_ Remain _» (un vote majoritaire pour rester dans l’Union européenne). C’est suite à ce

référendum que les _fake news_, des contenus mensongers conçus pour abuser le lecteur, font leur apparition médiatique. Ce sujet, bien que mal défini et discutable, est alors subitement mis

en lumière par la presse occidentale. Avec un accusé principal : Facebook. Ce dernier a été ainsi cloué au pilori par une grande partie de la presse pour son rôle supposé dans la propagation

de ces « fausses nouvelles ». À ce titre, l’article de la rédactrice en chef du _Guardian_, Katharine Viner,fait date : le 12 juillet 2016, quelques jours après le « Brexit », elle publie

un article intitulé _How technology disrupted the news_ dans lequel elle accuse Facebook d’être en partie responsable du succès de ces « fausses nouvelles » qui perturbent le jugement des

électeurs. Un article très partagé, qui engendrera de nombreux débats. Médiatiquement, les _fake news_ deviennent alors un problème citoyen. Le 8 novembre 2016, un événement va renforcer la

polémique naissante : Donald Trump est élu Président des États-Unis. Là encore, la presse traditionnelle occidentale est surprise : Hillary Clinton ne devait-elle pas gagner haut la main

face à un candidat peu crédible ? Et pourtant. La problématique des _fake news_ prend alors une grande ampleur. Dans l’esprit de l’éditorial du _Guardian_ post « Brexit », une pluie de

critiques s’abat sur Facebook. Le réseau social est accusé par une grande partie de la presse d’avoir permis le partage en masse d’informations inventées ou largement exagérées. Aussi

importantes soient-elles, ces critiques ne sont pourtant pas les premières concernant la gestion des contenus de la part de Facebook. AVANT MÊME LES FAKE NEWS, FACEBOOK ÉTAIT ACCUSÉ DE

MANIPULATION Pour Facebook, la problématique des biais médiatiques, entendu comme les façons dont Facebook orienterait la perception de ses utilisateurs, avait commencé avant l’élection de

Donald Trump. En raison de son algorithme de tri des publications, chaque utilisateur du réseau social voit, en effet, s’afficher une partie seulement des publications de ses amis et des

pages auxquelles il est abonné. Cette sélection est décidée par un algorithme bâti à partir de nombreux critères qui évoluent constamment. Ce tri est très souvent critiqué, tant pour son

principe que pour ses effets supposés. > En raison de son algorithme de tri des publications, Facebook est > accusé de favoriser un enfermement idéologique des internautes Parmi ces

effets, Facebook est accusé de favoriser un enfermement idéologique des internautes. En faisant apparaître, au sein des flux d’actualités des utilisateurs, seulement les publications proches

de leurs opinions, ceux-ci ne peuvent que s’enfermer idéologiquement. C’est le reproche que faisait un internaute britannique à Facebook suite au « Brexit » : « Je cherche activement des

gens qui se réjouissent de la victoire des pro-Brexit sur Facebook, mais les filtres sont tellement forts et tellement intégrés aux fonctions de recherche personnalisées sur des plateformes

comme Facebook que je n’arrive pas à trouver une seule personne contente de ce résultat électoral, et ce, alors que près de la moitié du pays est clairement euphorique aujourd’hui. » Cette

critique s’est amplifiée à la suite de la mise en place par Facebook d’un espace dédié aux sujets les plus populaires sur sa plateforme. Concrètement, le principe est de fournir aux

internautes deux flux de synthèse : un condensé des sujets correspondants à leurs centres d’intérêts qui circulent le plus sur Facebook et, par ailleurs, une autre synthèse des grandes

actualités. Cette fonctionnalité est largement inspirée des célèbres _trending topics_ de Twitter : les hashtags générant le plus de conversations sont présentés en permanence sur le flux de

chaque utilisateur. À la différence de Twitter cependant, Facebook présente uniquement une sélection de contenus (Twitter présente la liste brute de tous les tweets, même si une sélection

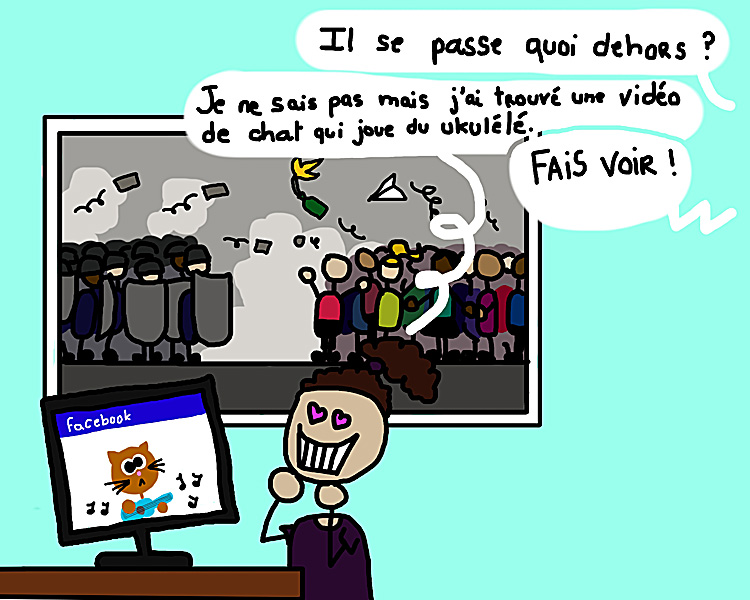

est possible). Initialement générée par un robot, cette sélection a finalement été confiée par Facebook à des modérateurs. Un choix pris sous la contrainte : alors que d’importantes émeutes

avaient lieu à Ferguson (États-Unis), le sujet ne figurait pas dans les sujets les plus populaires de Facebook. Les publications étaient tout simplement trop peu « aimées » par rapport à

d’autres contenus à succès, comme, par exemple, les célèbres vidéos de chats. Quantité de plaintes ont été émises et Facebook a donc décidé de confier sa sélection des contenus à des humains

en complément de son algorithme. Mais cette décision a engendré un autre problème : en mai 2016, pendant la campagne présidentielle des États-Unis, les modérateurs de Facebook, embauchés à

la suite de Ferguson, ont été accusés de censurer des sites favorables aux conservateurs dans sa sélection de contenus. Le réseau social a démenti et publié des documents expliquant en

fonction de quels critères les contenus étaient sélectionnés ou exclus. Une opération transparence qui n’aura pas suffi : Facebook prend finalement la décision, en août 2016, de licencier

tous ses modérateurs. _In fine_, le réseau social de Mark Zuckerberg choisit de confier la sélection des contenus de ses _trending topics_ à des… ingénieurs. Un premier pas vers une solution

du presque tout technologique. POUR LUTTER CONTRE LES FAKE NEWS, FACEBOOK CROIT PLUS À LA TECHNOLOGIE QU’AUX HUMAINS Les ingénieurs de Facebook ont alors reçu des instructions très

différentes de celles des modérateurs. Là où ces derniers devaient vérifier chaque contenu sélectionné par l’algorithme en croisant avec d’autres sources, les ingénieurs ont reçu

l’instruction de valider tous les sujets remontés par l’algorithme s’ils sont au moins traités par trois articles récents (moins de 48 heures), quelle que soit la source. Un filtre si mince

qu’il laisse inévitablement passer des _fake news_. Ce qui n’a pas tardé à se produire et a obligé Facebook à s’excuser après avoir intégré dans ses _trending topics_ un canular grossier.

Cet échec n’a pas pour autant convaincu Facebook de changer de direction : le réseau social maintient que la vraie solution pour lutter contre ce type de fausses nouvelles est de bâtir des

algorithmes toujours plus performants. Une philosophie du tout technologique qui s’est même renforcée après l’élection de Donald Trump. En pleine tempête, Facebook déclare alors, par

l’intermédiaire de son responsable de la division intelligence artificielle (IA), Yann LeCun, que « l’IA de Facebook peut aider à lutter contre les _fake news_ », sans savoir exactement

comment à ce stade (décembre 2016).Contacté à ce propos, Facebook ne nous a pas répondu. Ces solutions technologiques ne sont cependant pas les seules mobilisées par Facebook. En février

2017, certains titres de la presse française (_Le Monde_, l’AFP, BFM-TV, France Télévisions, France Médias Monde, _L’Express_, _Libération_ et _20 Minutes)_ annoncent s’être associés à

Facebook pour favoriser la vérification des contenus y circulant. Le principe consiste à solliciter les internautes afin qu’ils signalent des articles qui leur paraissent véhiculer des

informations fausses. Par la suite, les médias partenaires vérifient ces articles. _In fine_, « si deux médias partenaires établissent que le contenu signalé est faux et proposent un lien

qui en atteste, alors ce contenu apparaîtra aux utilisateurs avec un drapeau mentionnant que deux « fact-checkers » remettent en cause la véracité de cette information. Quand un utilisateur

voudra partager ce contenu, une fenêtre s’ouvrira pour l’alerter. » explique _Le Monde_. L’algorithme de tri des publications prendra le relais puisque chaque information vérifiée comme

fausse sera rendue moins visible dans les flux d’actualités de chaque utilisateur, a promis Facebook. > Les grands acteurs du numérique estiment avoir besoin des médias > autant que

l’inverse. Et cette relation d’interdépendance ne > concerne pas seulement Facebook Enfin, Facebook a annoncé en décembre 2016, un mois après l’élection de Trump et les critiques à son

encontre au sujet des _fake news_, vouloir embaucher un « responsable média ». Son rôle : être un « porte-parole de Facebook et de son rôle dans l’écosystème de l’information ». Une annonce

qui confirme la préoccupation du réseau social quant aux critiques émises contre lui lorsqu’elles concernent ses relations avec la presse. Et qui corrobore notre hypothèse : les grands

acteurs du numérique estiment avoir besoin des médias autant que l’inverse. Et cette relation d’interdépendance ne concerne pas seulement Facebook. Car il est une autre grande entreprise qui

s’est empressée de prendre des mesures contre les « fake news_ _» : Google. FACE AUX FAKE NEWS, GOOGLE MOBILISE SA RÉGIE PUBLICITAIRE ULTRA DOMINANTE Bien que moins critiqué que Facebook au

sujet des « _fake news _», Google a également communiqué sur les mesures prises à la suite de l’élection de Donald Trump. Là aussi, des mesures prises sous le feu des critiques : peu après

novembre 2016, Google fait remonter très haut dans son moteur de recherche un article expliquant que Donald Trump a bénéficié de plus de voix qu’Hillary Clinton. Une information fausse,

puisque cette dernière a, en réalité, engrangé près de 3 millions de voix de plus que son concurrent. Pourtant, explique Numerama, cette information était « tirée d’un blog conspirationniste

mais présentée par Google comme un contenu informatif, logiquement réputé de valeur sûre alors que l’auteur de l’article se base sur un tweet lui-même non vérifié… tiré d’un tabloïd

ultra-conservateur américain. » (Alexis Orsini, 14 novembre 2016). Les mêmes causes provoquant les mêmes effets, le moteur de recherche développe une stratégie relativement similaire à celle

de Facebook. En effet, les deux entreprises ont, par exemple, annoncé qu’elles s’attaqueraient aux ressources financières des sites, profitant de ce qu’il faut bien appeler l’industrie des

« fausses nouvelles », puisque cette pratique, prenant de l’ampleur, rapporte de l’argent à ses auteurs. Concrètement, Google et Facebook ont promis d’exclure les sites publiant

régulièrement des _fake news _ de leurs régies publicitaires. Les auteurs de ces sites auront donc moins intérêt à poursuivre leur activité puisqu’elle deviendrait moins rentable, les régies

publicitaires de Google et Facebook étant ultra dominantes dans l’industrie de la publicité numérique. Au premier trimestre 2016 aux États-Unis, Google et Facebook monopolisaient, en effet,

près de 70 % des revenus publicitaires totaux sur internet. Enfin, Google rejoint Facebook dans l’idée de coopérer avec les journalistes professionnels autour du projet « Crosscheck »,

lancé à l’approche de l’élection présidentielle 2017 avec l’objectif de lutter contre la désinformation. Le principe est très proche de l’initiative de Facebook décrite plus haut : « Les

internautes pourront envoyer les informations dont ils doutent sur le site du réseau de médias en lutte contre les fausses infos First Draft [une plateforme cofondée par Google et qui

regroupe les médias français AFP, _BuzzFeed News_, France Télévisions, _Libération, La Provence et d’autres ; ndlr]_ afin que celles-ci puissent être vérifiées par les journalistes des

médias partenaires » relate Arrêt sur images. Twitter serait également partenaire, mais sans réelle confirmation, à notre connaissance. Contacté, Twitter n’a pas donné suite à nos questions.

À côté de Facebook et Google, un autre grand acteur numérique se nourrit abondamment de contenus médiatiques : Snapchat, un réseau social plus utilisé que Twitter. Mais contrairement à

Google et Facebook, ce réseau social ne subit pas de critiques concernant les « fausses nouvelles ». Et pour cause : son fonctionnement le rend imperméable à ce type de contenus. EN

CONTRÔLANT FERMEMENT L’INFORMATION, SNAPCHAT NE PEUT PAS ACCUEILLIR DE FAKE NEWS Comme Facebook et Google, des contenus de presse sont publiés sur Snapchat. Dans leur rapport aux médias,

c’est cependant le seul point commun entre les trois acteurs car la méthode de Snapchat diffère des deux autres. > Snapchat sépare très nettement l’actualité du reste Alors que, sur

Google et Facebook, l’information est intégrée directement dans les flux d’actualités (pour Facebook) ou dans les résultats de recherches (pour Google), Snapchat sépare très nettement

l’actualité du reste. C’est en effet _via_ un module annexe, intitulé _Discover_, que le réseau social propose des contenus de presse. Surtout, contrairement à Google et Facebook, ces

contenus sont étroitement contrôlés par Snapchat. D’une part, seule une sélection de médias, choisie par Snapchat, peut utiliser _Discover_ et d’autre part, les contenus de ces médias sont

validés par l’équipe de Snapchat, au moins au démarrage du partenariat entre les rédactions et le réseau social. Un contrôle qui va au-delà de la simple déclaration d’intention : aux

États-Unis, « Yahoo ! » s’est vu supprimer son accès à _Discover _» suite à un désaccord sur les contenus proposés. En France, le quotidien _Le Monde_ a confirmé que Snapchat « _impose un

format _» aux journaux et France Info a expliqué avoir été exclu de la sélection de Snapchat parce que « ce que nous avions produit n’était pas [conforme] aux critères de qualité [voulus]

par Snapchat ». Ces critères ne sont pas publics, mais un responsable de Snapchat avait laissé entendre, après l’épisode la suppression de la chaîne de Yahoo !, que les contenus devaient

éviter les formats trop « traditionnels », par exemple un présentateur en plateau, afin de plaire au public de Snapchat, les jeunes. Avec un tel contrôle sur les émetteurs et les contenus de

ceux-ci, impossible de faire passer une « fausse nouvelle ». Comme l’explique le journal en ligne Buzzfeed News, «_ _accéder à Discover est un processus qui implique un contrôle par

plusieurs « gatekeepers » tout du long. » Aussi, « c’est impossible pour quiconque de « frauder » sur Discover parce que tout est vu et contrôlé par Snapchat. » POURQUOI FACEBOOK ET GOOGLE

LUTTENT À CONTRECŒUR CONTRE LES FAKE NEWS C’est à contrecœur que Facebook et Google ont promis de lutter contre les _fake news._ Avant d’être acculés par les critiques d’un acteur dont ils

estiment avoir besoin, la presse, ces deux grands acteurs du numérique laissaient prospérer les intox en tout genre. Pour une raison simple : leur modèle commercial en dépend. La valeur de

Facebook et Google est définie en effet par le temps qu’y passent les utilisateurs. De ce point de vue, limiter l’apparition des « fausses nouvelles » ne fait pas l’affaire de ces acteurs

puisque ce genre de contenus semble très lu par les internautes. Mais, si les _fake news_ semblent être appréciées par une part non négligeable d’internautes (qui ne voient pas dans ces

contenus des « fausses nouvelles » mais de l’information comme une autre), elles sont haïes par la presse traditionnelle, qui y voit une menace citoyenne. Or, Facebook et Google considèrent

avoir trop besoin des médias (au sens large : presse, vidéastes, blogueurs…) pour laisser ces critiques prospérer. Quitte à empêcher une pratique, la publication de _fake news_, qui

contribue à leur succès populaire. Un chemin de crête. -- Crédits : Ina. Illustrations Laura Paoli Pandolfi DE QUOI LES FAKE NEWS SONT-ELLES LE SYMPTÔME ? - ÉPISODE 5/9 Durant la campagne

présidentielle, les réseaux sociaux se sont retrouvés au centre du débat. Alors que certains prétendaient pouvoir y prévoir l’issue du 1er tour d’autres, des militants, s’en sont servis pour

propager rumeurs et propagande. Rencontre avec Nicolas Vanderbiest.

Trending News

La météo du lundi 23 novembre 2020 à auribeau-sur-siagneAu réveil, le temps sera dégagé à Auribeau-sur-Siagne ce lundi 23 novembre 2020, et les températures seront plutôt chaud...

Mayotte dévastée: comment la puissance d’un cyclone est liée à la température de l’océan, jamais aussi chaud dans l'hémisphère sudDes rafales généralisées à plus de 180km/h ont balayé Mayotte. Dans ce qu’on appelle le "mur du cyclone", 226k...

Les vtc bordelais en grève ce mardi - iciLes chauffeurs grévistes prévoient des opérations escargot toute la matinée dans le centre-ville de Bordeaux. Les chauff...

La Colombie entend «saboter» les législatives au Venezuela, affirme MaduroLa Colombie entend «saboter» les législatives au Venezuela, affirme Maduro Par Le Figaro avec AFP Le 11 octobre 2020 à 1...

Kairos patrimoine - eur - fr001400dyt3 - cours opcvmL'information la moins chère... depuis toujours. Vous avez choisi de ne pas accepter les cookies. Chez Boursorama, ...

Latests News

À la source des fake news, l’interdépendance presse/réseaux sociauxDE QUOI LES FAKE NEWS SONT-ELLES LE SYMPTÔME ? - ÉPISODE 2/9 En 2016, après le Brexit et l’élection de Trump, les fake n...

Threads : date de sortie, téléchargement... Tout savoir sur le concurrent de twitterMeta a sorti son nouveau réseau social, une sorte d’Instagram, pour les écrits. L’objectif est de proposer une alternati...

Sakho - "je sais où je veux aller"Mamadou Sakho, le plus jeune capitaine de l'histoire du Paris Saint-Germain impressionne de plus en plus par sa sol...

Monaco - om : les compos (21h sur canal+sport 360)Icon Sport Publié Samedi 30 Septembre 2023 à 20:38 Dans : Ligue 1. Par Mehdi Lunay COMPO DE MONACO : Köhn - Magassa, Ma...

Attentat du 14 juillet à nice: l'italie autorise l'extradition en france d'un suspectLa cour d'appel de Naples (sud de l'Italie) a donné jeudi soir son feu vert à l'extradition d'Endri ...