Existe-t-il un "effet cnn"? L'intervention militaire et les médias

Existe-t-il un "effet cnn"? L'intervention militaire et les médias"

- Select a language for the TTS:

- French Female

- French Male

- French Canadian Female

- French Canadian Male

- Language selected: (auto detect) - FR

Play all audios:

Quel type d'influence les médias ont-ils sur la politique étrangère, et sur le déclenchement d'interventions militaires en particulier ? Jean-Baptiste Jeangène Vilmer Publié le 01

décembre 2011 L’intervention de l’OTAN en Libye, du 24 mars au 31 octobre 2011, a été décrite par certains de ses détracteurs comme une manifestation supplémentaire de l’insolent pouvoir des

médias sur la politique étrangère. C’est la couverture médiatique des massacres en Libye, estime Joshua Gleis dans le _Huffington Post_, qui a provoqué l’intervention, et qui explique le «

deux poids, deux mesures » avec une Syrie qui génère moins d’images donc d’attention. Paul Miller dans _Foreign Policy_ reproche à l’administration Obama d’avoir été poussée à agir par les

gros titres des médias, et voit cela comme un manque de leadership. Ils parlent alors des ravages de l’« effet CNN » (_CNN effect_). Cette expression désigne l’influence des médias sur la

politique étrangère, notamment sur la décision d’intervenir dans un conflit armé ou suite à une catastrophe naturelle. Elle s’est répandue suite au développement considérable à la fin du XXe

siècle des chaînes télévisées d’information continue – dont CNN est le symbole, mais elle n’est évidemment pas la seule. Pour la Libye, en l’occurrence, d’autres parlent plutôt d’« effet

Al-Jazeera ». Pour le printemps arabe, il serait plus approprié de parler d’un effet YouTube, Facebook et Twitter. Cela ne signifie pas, toutefois, que ce phénomène est récent. UN RÔLE

AMBIVALENT Aujourd’hui, ceux qui considèrent que l’effet CNN est une bonne chose ont parfois tendance à en déduire que les médias sont par nature vertueux. Ils sont plutôt ambivalents : ce

sont eux qui alertent les populations d’une catastrophe en cours ou imminente mais qui, en même temps, peuvent jouer un rôle significatif dans les exactions – comme l’a fait la Radio

Télévision Libre des Mille Collines dans le génocide rwandais. Les médias ne sont que des instruments, ils ne sont pas _en soi_ une bonne ou une mauvaise chose. Ils importent les conflits,

les catastrophes et les crises humanitaires les plus lointaines jusque dans nos salons de façon quasi-instantanée. La population s’indigne. On pouvait dire, dans les années 1990, que

l’opinion publique occidentale était majoritairement interventionniste, c’est-à-dire qu’elle consentait à un sacrifice national lorsque cela permettait apparemment d’éviter un massacre à

l’étranger1. C’est beaucoup moins vrai aujourd’hui. L’opinion publique est relativement volatile et, suite aux mauvaises expériences qui ont mis fin à l’« âge d’or » de l’intervention des

années 1990, elle est aussi plus prudente, plus méfiante et plus cynique. Quoiqu’il en soit, lorsque la population s’indigne et qu’elle se trouve dans une démocratie, la conséquence

immédiate est qu’une pression s’exerce sur le gouvernement – de sorte que, face à une opinion publique interventionniste, un gouvernement démocratiquement élu peut avoir l’impression qu’il a

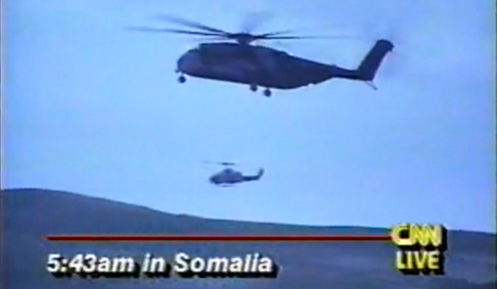

l’obligation d’intervenir. L’effet CNN est à double tranchant, comme on peut le voir dans le cas de la Somalie. Dans un premier temps, c’est l’opinion publique qui, émue (en partie par la

pression médiatique), défend l’intervention. C’est pour y répondre que les États-Unis s’engagent. _Opération "Restore Hope" retransmise sur CNN, 8 décembre 1992_ Mais, lorsque

cette même opinion publique voit les images de ses soldats tombés dans les rues de Mogadiscio, et notamment la perte de 18 Rangers en octobre 1993, elle retourne sa veste et exige le retrait

des troupes. Il existe à ce propos un dicton aux États-Unis : « CNN nous a amené en Somalie, et CNN nous en a sorti » (_CNN got us into Somalia, and CNN got us out_). « Il ne fait aucun

doute que des reportages bien faits, estime la Commission internationale de l’intervention et de la sécurité des États (CIISE), des éditoriaux solidement étayés, et tout spécialement la

transmission instantanée d’images d’innocents en proie à la souffrance, suscitent une pression nationale et internationale en faveur de l’action ». Personne ne doute que la pression existe.

La question est de savoir en quoi consiste cette influence et dans quelle mesure elle est réelle et déterminante. Non seulement durant une intervention – Roméo Dallaire disait qu’« une ligne

d’un reporter occidental valait autant qu’un bataillon sur place »2 – mais plus encore dans la décision d’intervenir. UN EFFET FAIBLE Avec Piers Robinson, on peut distinguer deux sens, l’un

fort, l’autre faible, de l’effet CNN. La thèse de l’effet fort consiste à dire que les médias ont une influence importante, voire déterminante, sur les décisions de ceux qui font la

politique étrangère d’un pays. Ils sont décrits comme une cause, parfois suffisante, de l’intervention. Martin Shaw pense c’est la couverture médiatique des flots de réfugiés kurdes fuyant

Saddam Hussein qui a suscité la création d’une zone kurde protégée en 19913. Jonathan Stevenson avance que l’opération « Restore Hope » en Somalie (1992) n’aurait pas eu lieu sans

l’influence considérable et déterminante des médias. George I. Kennan est d’accord pour dire qu’elle aurait été « impensable » sans la télévision américaine. Ken Booth soutient que

l’Angleterre a été contrainte par les médias de s’engager en faveur des Kurdes ou dans les Balkans4. Et Charles Krauthammer voit un lien direct entre la couverture médiatique des 64 morts du

tir de mortier qui s’est abattu sur un marché de Sarajevo le 5 février 1994 et l’ultimatum qu’ont ensuite émis les États-Unis. _Journal télévisé, France 3, 5 février 1994_ La thèse de

l’effet faible consiste à dire que les médias ont une influence modérée ou relative sur ces décisions : ils peuvent inciter mais pas contraindre à l’action, et ne sont en aucun cas une cause

d’intervention. Il n’y a pas de thèse de l’effet nul : personne ne nie que les médias ont un effet. Ceux qui critiquent l’effet CNN ne nient pas son existence, mais s’en désolent plutôt. Je

défends la thèse de l’effet faible, pour plusieurs raisons. Premièrement, parce qu’il y a un contrôle relatif du gouvernement sur les médias, même dans les démocraties, ne serait-ce qu’en

ne diffusant pas toutes les informations pertinentes sur les interventions passées, en cours ou envisagées. Il y a là deux questions qui sont de nature à nuancer l’effet CNN : l’indépendance

des médias, qui n’est que relative dans la plupart des cas, et l’accès à l’information, qui en matière de politique étrangère est assez partiel. Les deux permettent de construire ce que

l’on appelle le paradigme de la fabrique du consentement (_manufacturing consent media theory_), qui désigne l’influence réciproque des gouvernements sur les médias. Si les médias peuvent

influencer les gouvernements, ils sont donc eux-mêmes influencés par eux et par d’autres. Il se peut également que le discours du gouvernement coïncide avec celui d’un grand média, sans pour

autant que l’on puisse dire que l’un utilise l’autre, parce que les deux partagent les mêmes vues et jouent de cette connivence. C’est arrivé au moment de l’intervention américaine en Irak

en 2003 et c’est ce que Divina Frau-Meigs appelle « l’effet Fox »5. Deuxièmement, les médias ne s’intéressent pas en général aux situations humanitaires, sauf lorsqu’elles sont

catastrophiques, c’est-à-dire lorsqu’il est souvent trop tard. Compter sur eux pour « déclencher » l’intervention, c’est oublier tout le travail de prévention et la diplomatie ordinaire dans

lesquels sont engagés quotidiennement les gouvernements, sans couverture médiatique. Hubert Védrine déplore la relation perverse entre médias et pouvoir et témoigne d’une juste méfiance à

cet égard : « on va finir par monter des opérations parce que les médias sauront donner un retentissement à cette opération-là plutôt qu’à une autre qui se ferait dans la discrétion et dans

la durée »6. Troisièmement, les enquêtes empiriques ont tendance à confirmer la thèse de l’effet faible. Walter Soderlund et Donald Briggs ont examiné dix cas. Leur conclusion est que «

l’effet CNN semble être davantage une hyperbole qu’un fait ». Quatrièmement, lorsqu’il intervient, l’État n’est jamais totalement désintéressé. Il a, par définition, un avantage à le faire.

Cela signifie que la seule pression médiatique ne peut pas causer une intervention : elle peut au mieux accélérer une tendance déjà présente, en ajoutant une raison supplémentaire aux autres

intérêts à intervenir. Et elle est elle-même un intérêt : les gouvernements qui « cèdent » à la pression médiatique sont ceux qui ont un intérêt à le faire – celui de satisfaire une opinion

nationale émue par une crise humanitaire et exigeant de son gouvernement qu’il s’engage. C’est ce qu’il ressort des interventions des années 1990. À l’exception du Kosovo, la décision

d’intervenir s’est prise non pas tant pour les victimes étrangères que pour l’opinion nationale. Dans le cas du Kosovo, la chronologie montre que les gouvernements britannique et américain

ont poussé à l’intervention avant même d’y être poussés par leurs populations. Il ne faut donc pas opposer les « intérêts nationaux » au sens classique du terme et la satisfaction d’une

opinion publique qui serait manipulée par les médias. En démocratie, la satisfaction des préférences des citoyens devrait être un intérêt national, peut-être même le premier d’entre eux. De

ce point de vue, pourquoi faudrait-il condamner l’effet CNN ? Sans nécessairement le condamner lorsqu’il fait partie des rouages qui témoignent de la bonne santé d’une démocratie, il faut

tout de même en relativiser la portée. L’INFLUENCE DES MÉDIAS EST INVERSEMENT PROPORTIONNELLE À LA CLARTÉ POLITIQUE Il y a incertitude politique soit lorsque le gouvernement n’a tout

simplement pas de politique vis-à-vis du problème, soit lorsqu’il est divisé sur la question7. L’influence des médias est inversement proportionnelle à la clarté et à la cohérence de la

politique en place : lorsque les gouvernements ont une politique claire, note Kofi Annan, « la télévision a peu d’impact », mais lorsque ce n’est pas le cas, lorsque la réponse politique a

été mauvaise ou faible, alors ils sont plus sensibles à l’influence des médias et « ils doivent faire quelque chose ou risquer un désastre en termes de relations publiques ». Sachant qu’ils

sont d’autant plus susceptibles de subir l’influence des médias que leur position est fragile, les politiques vont devoir clarifier leur position. Les médias aident à déterminer une

politique indéterminée. Le revers de la médaille de cette incitation vertueuse est qu’elle se fait toujours dans l’urgence. Les médias n’attendent pas et les politiques doivent alors prendre

des décisions complexes dans des temps très courts. « Dans nos sociétés ultramédiatisées (…), explique Hubert Védrine, avides de "transparence" et d’impression de

"proximité", submergées d’émotions et d’informations instantanées, méfiantes vis-à-vis de tous les pouvoirs et de tous les savoirs, il est de plus en plus difficile de mener des

politiques étrangères sérieuses, c’est-à-dire persévérantes, cohérentes, fondées sur une vraie vision du monde et de nos intérêts »8. L’effet CNN pousse les politiques à prendre une

décision, ce qui en soi peut être considéré comme une bonne chose, mais ce faisant il peut aussi avoir l’effet pervers de trop les presser, précipiter cette décision, sans prendre le temps

de la réflexion qui, lorsqu’il s’agit d’un acte aussi grave qu’une intervention militaire, est une nécessité. Autrement dit, il peut – et il a – un effet négatif sur le développement à long

terme de la politique étrangère, qui à cause de lui se réduit de plus en plus à une politique intérieure. L’INFLUENCE DES MÉDIAS DÉPEND DE LA MANIÈRE DONT L’ÉVÉNEMENT EST COUVERT L’autre

condition de l’effet CNN est la couverture empathique. C’est la manière dont l’événement est couvert, davantage que le simple fait qu’il soit couvert, qui a de l’influence. La couverture est

empathique lorsque les médias consacrent, durant plusieurs jours, la une et les gros titres aux victimes d’une crise humanitaire. On utilise souvent la présentation brute d’images

choquantes, sans donner aux spectateurs les outils pour les analyser. Car ce que l’on recherche n’est pas la pédagogie, mais l’effet commercial, qui est plus efficace par le choc émotionnel.

Cette « loi de spectacularité » a une double dimension, selon Patrick Charaudeau, Guy Lochard et Jean-Claude Soulages qui étudient les journaux télévisés français durant le conflit en

ex-Yougoslavie (1990-1994) : interne, qui consiste à « hiérarchiser les images diffusées en fonction de leur niveau présumé de résonance émotionnelle », et externe, « qui tend à hiérarchiser

et à pondérer (temps consacré, place dans le "sommaire") les occurrences évènementielles en fonction de leur portée présumée d’incidence "audimétrique" ». La

spectacularisation9 bouleverse les hiérarchies éditoriales en faisant reculer « l’information noble » et opère une « fait-diversification de l’actualité internationale ». _Journal télévisé,

Antenne 2, 4 avril 1992_ Le problème de la spectacularisation est qu’elle fausse ce qui est ensuite considéré comme une cause juste d’intervention, c’est-à-dire les violations des droits de

l’homme, les exactions commises, la crise humanitaire. Il y a des exactions quotidiennes, non moins graves que les autres, peut-être même plus graves encore, qui ont le tort de n’être ni

spectaculaires ni télégéniques : la famine ordinaire, la malnutrition, la maladie. Sans compter que le sensationnalisme n’est pas forcément efficace : s’il suscite la compassion de certaines

personnes, il est au contraire reçu avec suspicion par d’autres, non seulement les cyniques qui ne veulent rien faire, mais aussi les désespérés qui ne voient pas ce qu’ils peuvent faire. «

La médiatisation de la souffrance est susceptible d’induire des réactions de désespérance chez le spectateur qui ne comprend pas cette "faute" que constitue la non-assistance à

personne en danger »10. La couverture empathique est l’exemple le plus évident d’une manière d’avoir de l’influence, mais il n’est pas le seul. Si l’on vise les dirigeants, par exemple, on

pourra mettre l’accent sur le fait que la crise humanitaire est une menace à la paix et à la sécurité internationale, pour les responsabiliser. Dans les deux cas, la couverture médiatique

peut présenter les faits sous un jour qui pousse la classe politique à intervenir. LES DOMMAGES COLLATÉRAUX DE L’EFFET CNN : SUBJECTIVITÉ, SÉLECTIVITÉ ET SIMPLIFICATION Si l’influence des

médias dépend de la manière dont l’événement est couvert, elle charrie avec elle les faiblesses de cette couverture, et il y a donc un risque que l’effet sur les décisions politiques soit

biaisé. La première difficulté est la subjectivité : les informations sont une construction sociale, « le produit de la manière dont les journalistes perçoivent les événements et les

présentent aux lecteurs, auditeurs et téléspectateurs »11. Or, cette manière est souvent la spectacularisation. Cela produit une « loi de positionnement idéologique », comme l’expliquent

Charaudeau, Lochard et Soulages : « la priorité donnée (…) aux images spectaculaires et aux sujets fédérateurs à forte implication émotionnelle comme la monstration et les récits de vie des

victimes, révèle un parti pris dans le traitement de ce conflit : le visage de l’Autre montré comme visage "souffrant" peut devenir support d’identification et se convertir en

visage du Même ». Présenter les choses ainsi dans les journaux télévisés revient à orienter les téléspectateurs vers telle ou telle partie. Dans le cas du conflit en ex-Yougoslavie, le

positionnement idéologique est clairement victimaire. Une certaine frange du public a bien conscience de cette subjectivité, qui est au cœur de la crise de confiance qui affecte les médias,

puisque l’on peut avoir des doutes sur la représentation de la souffrance à distance : il y a une « incertitude sur le statut de la représentation : objective ou tendancieuse ? Réelle ou

fictionnelle ? Factuelle ou construite ? Authentique ou trafiquée ? »12. Il y a donc un risque d’effet pervers : la couverture empathique peut produire chez certaines personnes l’inverse du

but escompté, suspendant l’indignation qu’elle était sensée susciter. Une autre conséquence de la couverture empathique est la sélectivité, puisqu’on ne peut pas avoir de l’empathie pour

tout. Les médias ont des objectifs et même des impératifs de rentabilité, qui les guident dans leur sélection : ils éclairent ce qu’ils pensent pouvoir leur rapporter de l’audience, en

fonction de leur représentation du public et des « qualités » de l’histoire en question, c’est-à-dire de son opportunité, son potentiel émotionnel et sa proximité géographique et

psychologique. Tout cela est pesé avec, sur l’autre plateau de la balance, le coût de la couverture médiatique, qui dépend notamment de l’éloignement, des moyens engagés et du risque

associé. Ce savant calcul explique que, comme l’observe la CIISE, « certaines crises humanitaires bénéficient d’une attention excessive tandis que d’autres végètent dans l’indifférence et

l’oubli ». Esther Duflo a fait le calcul : « une catastrophe ayant lieu sur le continent africain a besoin de 48 fois plus de victimes pour être autant couverte par la télévision américaine

qu'une catastrophe ayant lieu en Amérique ou en Europe ». Il y a aussi de la simplification, puisqu’il faut que la crise sur laquelle on veut attirer l’attention soit accessible au plus

grand nombre. Comme ils s’adressent à la masse et qu’ils en ont une représentation relativement péjorative, les médias – surtout audiovisuels – ont souvent tendance à niveler par le bas en

vulgarisant jusqu’à la caricature. Les « histoires » sont volontiers transformées en contes pour enfants, où les gentils, les méchants et les sauveurs sont clairement identifiés. Les médias

occidentaux, par exemple, ont une fâcheuse tendance à ethniciser et tribaliser les conflits africains. On l’a vu pour le Rwanda13, puis pour le drame du Darfour, volontiers décrit comme un

génocide des noirs par les arabes – alors que la qualification de génocide est discutable, et que la dimension ethnique du conflit est beaucoup plus complexe. Pour toutes ces raisons, pour

tous les défauts que les médias char rient avec leur influence, mieux vaut se méfier de l’effet CNN. Autant de l’exagération qui consiste à en faire un effet fort, que de la naïveté qui le

sous-estime. La politique étrangère des démocraties doit prendre en compte le poids croissant de l’opinion publique, mais elle ne doit pas être déterminée par ce que les médias en font. --

Crédits photos : - capture d'écran CNN, 8 décembre 1992 - capture d'écran du site Al Jazeera English, 28 janvier 2011, goblinbox (queen of ad hoc bento) / Flickr. RÉFÉRENCES Akiba

COHEN, « The Media and International Intervention », in Michael KEREN et Donald SYLVAN (dir.), _International Intervention: Sovereignty versus Responsibility_, London, Frank Cass, 2002, p.

75-91. Divina FRAU-MEIGS, « L’effet Fox contre l’effet CNN : le journalisme américain entre surveillance et propagande », in Jean-Marie CHARON et Arnaud MERCIER (dir.), _Armes de

communication massive. Informations de guerre en Irak : 1991-2003_, Paris, CNRS Editions, 2004, p. 188-197. Philip HAMMOND et Edward HERMAN (dir.), _Degraded Capability: The Media and the

Kosovo Crisis_, London, Pluto Press, 2000. Peter JAKOBSEN, « National Interest, Humanitarianism or CNN: What Triggers UN Peace Unforcement after the Cold War? », _Journal of Peace Research_,

33:2, 1996, p. 205-215. Peter JAKOBSEN, « Focus on the CNN Effect Misses the Point: The Real Media Impact on Conflict Management is Invisible and Indirect », _Journal of Peace Research_,

37:2, 2000, p. 131-143. Steven LIVINGSTONE, _Clarifying the CNN Effect: An Examination of Media Effects According to Type of Military Intervention_, Research paper R-18, The Joan Shorenstein

Center on the Press, Politics and Public Policy, Kennedy School of Government, Harvard University, 1997. Steven LIVINGSTONE et Todd EACHUS, « Humanitarian Crises and US Foreign Policy:

Somalia and the CNN Effect Reconsidered », _Political Communication_, 12:4, p. 413-429. Andrew NATSIOS, « Illusions of Influence: The CNN Effect in Complex Emergencies », in Robert ROTBERG

et Thomas WEISS (dir.), _From Massacres to Genocide: The Media, Public Policy, and Humanitarian Crises_, Washington D. C., The Brookings Institution, p. 149-168. Piers ROBINSON, _The CNN

Effect: The Myth of News Media, Foreign Policy and Intervention_, London, Routledge, 2002. Walter SODERLUND et _al_., _Humanitarian Crises and Intervention: Reassessing the Impact of Mass

Media_, Sterling, Kumarian Press, 2008. Warren STROBEL, « The CNN Effect: Myth or Reality » in Eugene WITTKOPF et James MCCORMICK (eds.), _The Domestic Sources of American Foreign Policy:

Insights and Evidence_, Lanham, Rowman & Littlefield, 1999, p. 85-93. * 1Steven KULL, « What the Public Knows that Washington Doesn’t », Foreign Policy, 101, 1996, p. 102-115 * 2Cité par

Samantha POWER, "A Problem From Hell": America and the Age of Genocide, New York, Basic Books, 2002, p. 355. * 3Martin SHAW, Civil Society and Media in Global Crises, London, St

Martin’s Press, 1993, p. 88. * 4Ken BOOTH, « Military Intervention: Duty and Prudence », in L. Freedman (ed.), Military Intervention in European Conflicts, Oxford, Blackwell, 1994, p. 59. *

5Divina FRAU-MEIGS, « L’effet Fox contre l’effet CNN : le journalisme américain entre surveillance et propagande », in Jean-Marie CHARON et Arnaud MERCIER (dir.), Armes de communication

massive. Informations de guerre en Irak : 1991-2003, Paris, CNRS Éditions, 2004, p. 188-189. * 6Rony BRAUMAN et Hubert VÉDRINE, Entretiens avec Patrick Frémeaux, 3 CD, Paris, Frémeaux et

Associés, 2003, CD II, 12. * 7Piers ROBINSON, « Operation Restore Hope and the Illusion of a News Media Driven Intervention », Political Studies, 49, 2001, p. 943-944. * 8Hubert VÉDRINE,

Continuer l’histoire, Paris, Fayard, 2007, p. 31. * 9laire SÉCAIL, Le crime à l’écran. La fabrique du fait divers criminel à la télévision française, 1950-2010, Paris, Nouveau monde

éditions, 2010, p. 397. * 10Jacques GONNET, Les médias et l’indifférence. Blessures d’information, Paris, PUF, 1999, p. 50. * 11Akiboa COHEN, « The Media and International Intervention », in

Michael KEREN et Donald. A. SYLVAN (eds.), International Intervention: Sovereignty versus Responsibility, London, Frank Cass, 2002, p. 80. * 12Luc BOLTANSKI, La souffrance à distance,

Paris, Gallimard, 2007, p. 318. * 13Steven GARRETT, Doing Good and Doing Well: An Examination of Humanitarian Intervention, Westport, Praeger, 1999, p. 82.

Trending News

Les coulisses d’Omerta, le nouveau média accusé d'être pro-PoutineLES COULISSES D’OMERTA, LE NOUVEAU MÉDIA ACCUSÉ D'ÊTRE PRO-POUTINEPas encore né et déjà une réputation sulfureuse. ...

Actu : toute l'information locale et nationale en direct« UNE PREMIÈRE EN FRANCE » : PRÈS DE ROUEN, UNE ÉCOLE SE DOTE D'UN ÉQUIPEMENT UN PEU SPÉCIALL'école Victor-Hug...

La volonté d’une défense européenne tire l'euro et la livre britanniquePublicité La volonté affichée par les dirigeants européens d'augmenter les budgets de défense sur le Vieux continen...

Groupe cahors: le pdg empochait 1,5 million alors que l'entreprise sombrait13 mai 2025 Le domicile du président du GROUPE CAHORS, GRÉGOIRE LIBERT, a fait l'objet de perquisitions fiscales de...

Divorce par consentement mutuel conventionnel déposé au rang des minutes d’un notaire : entre l’efficacité de l’instrumentum notarié et la validité du12. Entre l’instrumentum et le negotium. Ayant obtenu les éléments nécessaires en vue du dépôt au rang des minutes du no...

Latests News

Existe-t-il un "effet cnn"? L'intervention militaire et les médiasQuel type d'influence les médias ont-ils sur la politique étrangère, et sur le déclenchement d'interventions m...

"ce n'est pas la fin de ses idées": sophie primas cherche à clarifier sa sortie sur le macronismeLa porte-parole du gouvernement a estimé mardi que "le macronisme probablement trouvera une fin dans les mois qui v...

La crise globale et l'avenir: un point de vue français avant le g20La Crise Globale et l'Avenir: un Point de Vue Français avant le G20 | Carnegie Endowment for International Peace Mo...

Municipales à villedieu-sur indre : le candidat françois thibault lève le voile sur sa liste - iciFrançois Thibault, fils de l'ancien maire emblématique de la ville, Jean-Paul Thibault, a levé le voile sur la list...

Arcachon destination n°1 des français qui rêvent d’une résidence secondaire - iciArcachon fait plus rêver que Biarritz, l'Ile de Ré et Cassis. C'est ce que montre une étude Explorimmo qui pla...