Danger de l’image, image en danger

Danger de l’image, image en danger"

- Select a language for the TTS:

- French Female

- French Male

- French Canadian Female

- French Canadian Male

- Language selected: (auto detect) - FR

Play all audios:

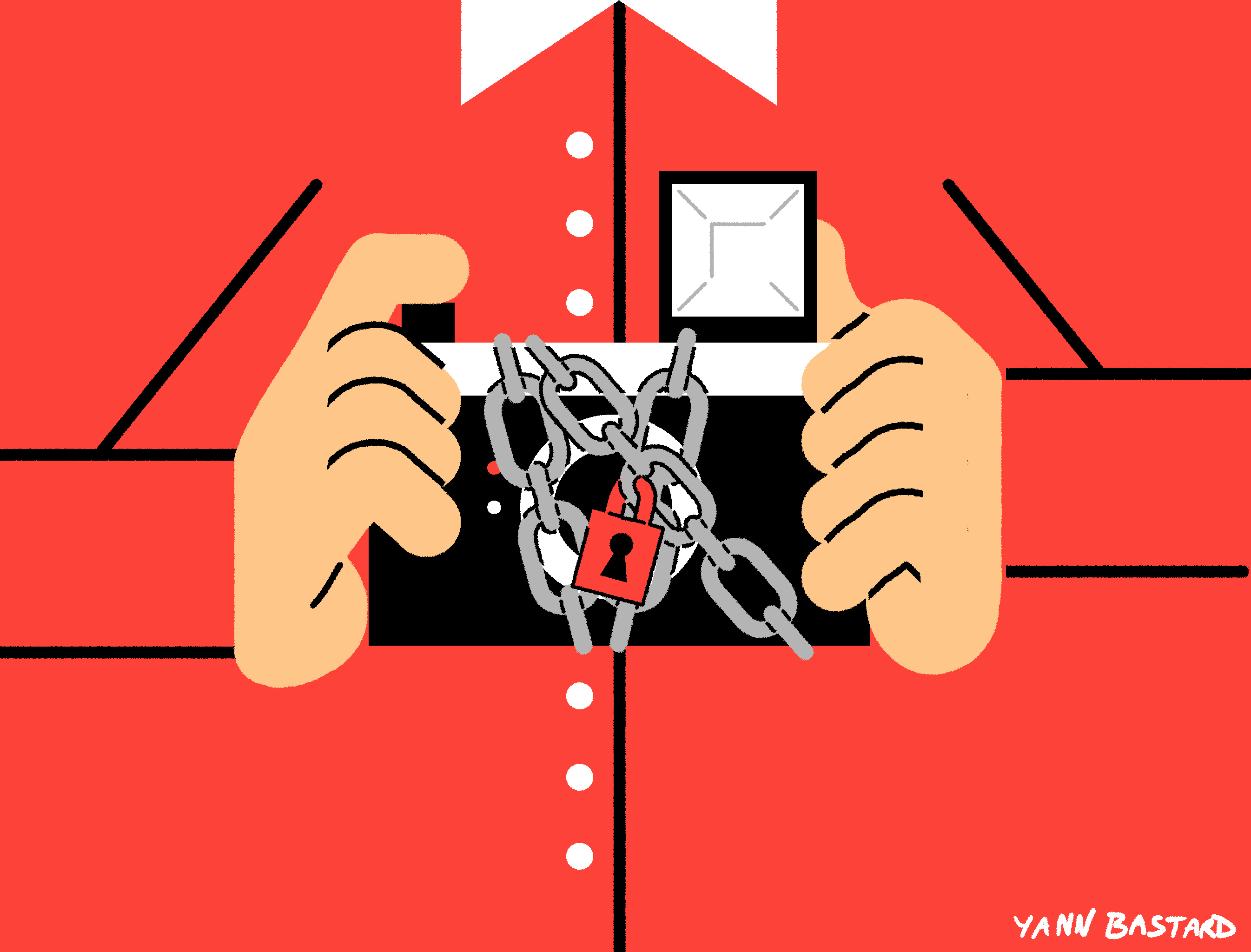

© Crédits photo : Yann Bastard DÉPASSER LA CRISE DE CONFIANCE ENVERS L’IMAGE - ÉPISODE 6/6 Paradoxalement, le tout-image contemporain risque de créer une crise de confiance en l’image.

L’examen de la mutation dans la fabrication des images de guerre montre comment une image qui ne joue plus son rôle éthique met l’image en danger. Un danger généralisable à toute image fixe

ou en mouvement. François Soulages Publié le 29 juin 2018 Apparemment, nous sommes dans l’ère du tout-image. C’est un fait, il n’y a jamais eu autant d’images fabriquées, d’images diffusées,

d’images postées, d’images reçues, d’images adorées. Mais ce tout-image n’est-il pas le signe d’un tout à l’ego ? Cela n’est pas impossible, en effet, que cette prolifération des images

soit le symptôme d’un appétit non tant de voir et connaître le monde, voire de s’interroger sur lui et à son propos, que de se voir, ou plutôt de voir sa propre image à travers les images du

monde : le narcissisme des hommes face aux images mettrait en danger non seulement l’image, mais aussi les hommes, car cela les plongerait dans l’amour de leur propre image — en leur

faisant croire que c’est l’amour de soi ; l’égoïsme n’est peut-être pas honorable moralement, mais est moins illusoire. D’où l’aliénation des hommes qui croiraient — grâce à l’image —

s’intéresser au monde, aux autres, à leur moi, alors qu’ils seraient prisonniers de leur propre image ou, pire, de leurs propres images. D’où le danger pour l’image qui ne jouerait plus son

rôle et deviendrait une image servile. Outre que les images sont souvent, plus qu’avant, fabriquées à des fins idéologiques et de pouvoir. Ainsi, paradoxalement, le tout-image contemporain

ne risque-t-il pas de déboucher sur une crise de l’image, sur une crise de confiance en l’image ? Bref, l’image est-elle en danger ? Un examen des images de guerre permet de mieux comprendre

les usages, les présupposés de toute image, car les raisons de leur détermination sont moins masquées. Mais il en va de même pour toute image : le danger la guette. Comprenons comment.

L’IMAGE SERVILE Le premier danger pour l’image se joue dans sa fabrication ; c’est là que commence sa possible servilité1. Examinons la mutation dans les images de guerre, et comprenons

comment le danger augmente d’année en année. Ce cas particulier est généralisable pour toute image fixe ou en mouvement.Étudions donc les constats instructifs du photographe allemand Horst

Faas[+] Note Cf. Horst FAAS, _Requiem_, Paris, Marval, 1997, et Horst Faas, _50 ans de photojournalisme_, Paris, Le Chêne, 2008. à ce sujet, d’autant plus que cet homme a photographié

pendant 50 ans des guerres et couvert la guerre du Vietnam de 1962 à 1974, d’abord comme photographe, puis comme responsable de la photo à l’agence _Associated Press _à Saïgon. > Le

premier danger pour l’image se joue dans sa fabrication ; > c’est là que commence sa possible servilité En un demi-siècle, la liberté des photojournalistes a été profondément restreinte,

au point qu’il n’est pas illégitime ni rhétorique de se demander si l’on peut encore parler de liberté. La comparaison entre les modalités d’exercice de cette activité dans deux types de

guerres menées par le même pays, les États-Unis, est intéressante : pendant la guerre du Vietnam, la liberté des photoreporters était relativement importante ; depuis la guerre du Golfe en

1990-1991 et, _a fortiori_, celles d’Irak et Syrie depuis 2014, elle est quasi nulle, le photographe ne pouvant plus photographier librement. Dans le premier cas, il pouvait faire les images

qu’il voulait ou pouvait — sa liberté n’était pas, bien sûr, absolue — et il choisissait à la fois son objet et sa manière de le traiter. Dans le second cas, il fait les images qu’on lui

laisse la possibilité de faire, voire qu’on lui fait faire. Dans le premier cas, il était un individu libre et indépendant ; dans le second, il est devenu un élément d’un dispositif qui le

dépasse, le conditionne et le manipule : il fait les images que ce dispositif militaire et idéologique désire et engendre par son intermédiaire. Qu’il le veuille au non, qu’il en soit

conscient ou non, il est un outil et un agent du dispositif. > Le photojournaliste est devenu un élément d’un dispositif qui le > dépasse, le conditionne et le manipule Les images et

les réflexions de Jérémy Lempin, ancien photographe des Armées (françaises), dénoncent pleinement ce danger pour la liberté des images de guerre. L’évolution des images de Lorenzo Meloni de

Magnum Photos révèlent ce danger. La critique antidogmatique de Laurent Van der Stockt, Visa d’or News 2017, nous oblige à la prudence face aux images. Les images fixes et en mouvement

d’Emeric Lhuisset, qui travaille en Irak en cette fin des années 2010, artiste et théoricien de l’image, en est une critique vive et efficace. En conséquence, les images serviles dont le

pouvoir militaro-industriel conditionne la fabrication ne sont ni neutres ni objectives : elles sont dangereuses et mettent l’image en danger. Seul un usage artistique de l’image semble

donner un espoir à certains, comme Lhuisset. L’IMAGE ACCRÉDITÉE, AUTORISÉE ET BLINDÉE C’est pourquoi, quand Faas revoit certaines images qu’il a faites au Vietnam, images de scènes violentes

qui ne sont pas à l’honneur de l’armée américaine, il affirme : « Ce sont des images qu’on ne voit plus aujourd’hui. Le métier a changé. Si on ne voit plus de telles images aujourd’hui,

c’est parce qu’elles sont infiniment plus difficiles à réaliser, car le photographe de guerre n’est plus un électron libre qui photographie comme il le désire, au risque de sa vie d’ailleurs

(72 photographes occidentaux furent tués lors de la guerre du Vietnam) ; il doit maintenant être accrédité par l’armée avec laquelle il couvre l’événement ; il doit obéir aux ordres, voire

aux injonctions de ce commandement, à savoir ne pas aller à tel endroit, rester avec les troupes, parfois faire partie du convoi et du déploiement, aller assister à telle bataille. La guerre

est devenue « une bureaucratie, écrit Faas. Il faut des autorisations pour tout2. » La photographie est passée de l’autonomie du photographe à l’autorité du pouvoir et à l’autorisation

obligée. La bureaucratie protège le pouvoir au détriment du sujet qui l’examine : les images et la vérité en pâtissent. Bureaucratie et pouvoir mettent donc l’image en danger. > La

photographie est passée de l’autonomie du photographe à > l’autorité du pouvoir et à l’autorisation obligée En effet, une image n’est que le produit final d’un système global. Ainsi, pour

la guerre du Vietnam, ce système était composé du corps et de l’esprit du photographe, ce corps étant libre de circuler et de se déplacer comme il le désirait et le pouvait, l’esprit étant

dépendant de l’idéologie personnelle et souvent assez souple et mouvante du sujet. Pour les guerres d’Irak, de Syrie ou du Yémen, le système est constitué non seulement par le corps et

l’esprit du photographe, mais aussi et surtout par le corps et l’esprit de l’armée en guerre : le corps du photographe n’est plus autonome, c’est le corps de l’armée qui (le) gouverne ; le

photographe n’est que la partie photographique du dispositif guerrier. Un blindé acquiert alors une nouvelle fonction : il est porteur non seulement d’armes, mais aussi d’appareils

photographiques — le photographe étant celui qui fait fonctionner l’appareil photographique, tout comme un soldat fait fonctionner un canon, dans la mesure où il ne peut photographier que ce

que « son » blindé et « son » armée lui permet de voir et, pire, lui fait voir. D’autant plus que l’esprit de l’armée, à savoir son idéologie en activité, cherche à le conditionner par le

partage de la vie quotidienne et par les points presse et communication qui ont pour fonction, comme toute propagande, de manipuler l’esprit, d’abord, des journalistes, puis de l’opinion

mondiale. C’est le blindé qui fait l’image et la met en danger : il est alors, en dernière analyse, un immense appareil photographique où le photographe a comme seule fonction non pas

d’appuyer sur le bouton de l’appareil — l’armée pourrait très aisément avoir ses propres photographes (voir les photos de Jérémy Lempin) —, mais d’être la caution d’objectivité ou de

neutralité des images qui sont fabriquées. Sans le dire, l’armée a alors le même slogan que Kodak dès la commercialisation en septembre 1888 du fameux appareil à la portée de tous : « _You

press the button, we do the rest _ » ; de fait, le reporter appuie sur le bouton et l’armée fait le reste, tout le reste, et ce dans sa logique de guerre : guerre matérielle de destruction

massive, guerre idéologique de manipulation massive, guerre des images. Les images sont alors des images blindées. L’IMAGE CONTRÔLÉE ET COMMUNIQUÉE Il en est de même avec le contrôle

politique des images et des médias par les pouvoirs politiques. Il fut un temps, c’était l’apanage des dictatures de rendre l’image servile grâce à sa censure ; aujourd’hui, dans bien des

pays se voulant démocratiques, le pouvoir en place asservit l’image pour se représenter et représenter ses actions. Plus que jamais, la propagande fait rage, et les pouvoirs maitrisent

directement ou indirectement les conditions de production et de diffusion des images : sous contrôle, l’image est en danger ; et le danger frappe les citoyens. L’image de guerre nous permet

de voir en grandes lettres, comme écrivait Platon, ce qui est en petite lettre dans la société civile ou la société politique ; et c’en est édifiant ! En effet, quelle différence et quelles

conséquences énormes pour l’image tiraillée entre une utilisation volontaire et une utilisation obligée d’un engin de l’armée pour circuler ! Voici comment voyageait Faas au Vietnam : «

J’allais voir les conducteurs d’hélicoptère et j’essayais de les convaincre de m’emmener. Je leur disais que j’avais ma propre nourriture, mon casque, et, en général, ça marchait2. » Sa

démarche était à l’opposé de celle, obligée et obligatoire, des photographes de la guerre d’aujourd’hui : c’est lui qui était à l’initiative du dispositif. L’hélicoptère était bien la

continuation de l’appareil photo, mais, à la différence du blindé qui instrumentalise en Irak ou au Yémen le photographe : il instrumentalisait le soldat qui le conduisait et ce, au profit

du photographe et de l’image. Le rapport aux officiers était aussi totalement opposé : « (Ils) nous laissaient assister aux réunions2. » Le photographe était témoin des réunions internes,

alors qu’aujourd’hui, le photographe est la cible des réunions externes de communication, leur victime obligée. La communication est aussi un danger pour l’image. En conséquence,

aujourd’hui, bien souvent, un photographe ne peut photographier que l’avant et l’après du combat et non le combat lui-même : pas de photos des morts des dizaines de milliers d’hommes lors de

la guerre du Golfe ; peu de photos des soldats américains morts, voire de leurs cercueils, eu égard au choc émotionnel que ces photos pourraient produire sur l’opinion mondiale et, en

particulier, l’opinion américaine ; pas de photos des soldats français morts. > Lors de conflits sociaux, économiques et politiques, les images ne > sont que des écrans occultant les

réalités plurielles et > complexes De la même manière, dans un monde moins dramatique que la guerre, lors de conflits sociaux, économiques et politiques, les images ne sont que des écrans

occultant les réalités plurielles et complexes. Elles participent à une opération de communication de fabrication des apparences. On connaît tel candidat qui est parvenu au sommet du

pouvoir dans son pays, notamment grâce à une fabrication journalière d’images _people_ mettant en scène son couple à l’image romanesque. L’image est alors au service d’une ambition, d’un

pouvoir et d’une idéologie ; elle obéit à la logique publicitaire de masse. L’image massifie, grégarise, abêtit les sujets qui perdent leur liberté. Là encore, elle les met en danger et,

par-là, se met en danger, car elle n’est plus riche de sa force singulière, belle et rebelle : elle est outil communicationnel, signe fabriqué au service d’un (abus de) pouvoir et d’un

mensonge. L’IMAGE CENSURÉE ET TÉLÉCOMMANDÉE Aussi, une censure préventive s’instaure aujourd’hui pour les zones de combat : il est interdit de photographier telle ou telle chose ou de telle

et telle manière ; par exemple, il est interdit de photographier un blessé sans lui demander auparavant son autorisation. Outre que, parfois, le blessé est dans une telle situation qu’il ne

peut guère donner son autorisation, cette règle qui, dans une première analyse, semble être mise en place pour protéger la vie privée des individus et leur droit à l’image, se révèle surtout

être une mesure visant à protéger l’armée et le pouvoir : elle rend extrêmement difficile la possibilité de faire des images qui pourraient être des preuves et des critiques de l’horreur

qui s’accomplit. C’est pourquoi la réaction du peuple américain qui s’était produite lors de la guerre du Vietnam ne s’est pas produite lors de la guerre du Golfe ni de celle d’Irak,

d’autant plus que la photographie était en partie remplacée par les films réalisés grâce aux avions militaires et scénarisés et commentés par des experts en communication qui semblaient

prendre comme modèle _Apocalypse Now_ et l’idéologie futuriste critiquée par Walter Benjamin. Il y a un demi-siècle, le photographe n’était pas joignable sur le terrain ; et cela pouvait

durer des jours. Aujourd’hui, avec le téléphone portable, il est en contact permanent et contraignant avec le rédacteur en chef ou le responsable dont il dépend. Ainsi, l’homme d’images et

l’image elle-même sont sous contrôle. En conséquence, d’une part l’homme d’images n’a plus le temps et le recul nécessaire pour penser son projet ; il se contente souvent de fabriquer des

objets commandés ; il est en service commandé ; il n’est plus un sujet autonome, libre, critique, créateur et penseur : il est dans la réaction, la réactivité, voire le réflexe, et non dans

la réflexion. Les images produites, dans leur individualité particulière et dans leur projet collectif, ne sont plus les mêmes. D’autre part, le photographe ou le vidéaste est sous le

commandement d’un cadre. Ainsi, il risque d’être l’outil non seulement du pouvoir militaire, mais aussi – pire ? - du pouvoir communicationnel. Cela explique en partie le malaise dans le

monde de l’image et du journalisme en général. Trop souvent, l’information et la réflexion sont remplacées par la communication. Le politiquement correct nourri par les images serviles et

l’amour du consensus — version post-moderne de l’amour du censeur — sont signes de servilité et de bêtise ; car qu’y a-t-il de plus bête qu’un courtisan et un chien de garde ? > Trop

souvent, l’information et la réflexion sont remplacées par > la communication Les images qui vont marquer dans les conflits actuels sont faites parfois par des amateurs. D’une part, les

photoreporters jouent moins souvent leur rôle d’éveilleurs, de lanceurs d’alerte et de découvreurs critiques qui allieraient, comme le fit Raymond Depardon, la dimension artistique et

esthétique et la dimension éthique et politique. D’autre part, avec la photographie numérique, le commun des mortels peut faire toutes les photos qu’il veut. Les photos d’Abou Ghraib sont

symptomatiques de ce phénomène. Ce sont ces images qui ont produit une réaction de révolte contre la guerre d’Irak, de même qu’il y eut des images professionnelles qui ont joué un rôle

décisif dans la critique de la guerre du Vietnam, à la différence que – et c’est capital – ces photos furent faites non par des photoreporters, mais par des amateurs, à savoir les

tortionnaires mêmes de cette guerre, qui ont photographié, comme des trophées de chasse, leurs victimes torturées et qui ont fait circuler sur le Net ces images. Ces images ont été à

l’origine d’une réaction politique des citoyens, puis des politiciens et d’une interrogation esthétique, l’une et l’autre décisives. Ainsi, dans leur réalisation, les images actuelles

engendrent un malaise à la fois quant à leur rôle politique et quant à leur esthétique. L’image est en danger, car elle est trop souvent accréditée, autorisée et blindée, contrôlée et

communiquée, censurée et télécommandée, bref servile. Il faut réintroduire la critique, la distance et la pensée pour l’image ; dans sa fabrication, dans sa diffusion, dans sa réception ; le

travail est immense ; c’est un combat. Combat pour l’image, combat pour une certaine image de l’interhumanité, c’est-à-dire des liens éthiques _entre_ les humains. À LIRE ÉGALEMENT DANS LE

DOSSIER _DÉPASSER LA CRISE DE CONFIANCE ENVERS L’IMAGE_ Le diable est dans les écrans : vraiment ? par Serge Tisseron Éduquer les jeunes aux images, un enjeu de citoyenneté, par Virginie

Sassoon L’image, une interprétation subjective du passé, par Myriam Tsikounas La banalisation des images d’archives dans les JT, un problème éthique, par Jean-Stéphane Carnel Vérifier les

images : un principe intangible pour l’AFP, interview de Mehdi Lebouachera, par Isabelle Didier et Philippe Raynaud * 1François SOULAGES (dir.), Images serviles, images critiques.

Photographies & corps politiques 10, Paris, L’Harmattan, collection Eidos, série Photographie, 2017. * 2a2b2cIbidem DÉPASSER LA CRISE DE CONFIANCE ENVERS L’IMAGE - ÉPISODE 3/6 Depuis

l’avènement de la photo et du cinéma, nous cherchons à faire parler les images qu’ils ont produites. Simple témoignage ? Représentation construite par des artistes ? Révélateurs des sociétés

du passé ? Pour cela, il faut d’abord mettre au jour leurs conditions et dispositifs de production.

Trending News

Mondiaux de tennis de table : prithika pavade s'arrête en huitièmesMONDIAUX DE TENNIS DE TABLE : PRITHIKA PAVADE S'ARRÊTE EN HUITIÈMES La Française Prithika Pavade a été éliminée en ...

L’acteur Omar Sy accusé de «propos menaçants» envers un agent SNCFL’acteur Omar Sy accusé de «propos menaçants» envers un agent SNCF Par Pauline Landais-Barrau et Ambre Lepoivre Il y a 2...

Nantes : un hôtel 3 étoiles du centre-ville braqué à main arméeNantes : un hôtel 3 étoiles du centre-ville braqué à main armée Par Simon Cherner, Le Figaro Nantes Il y a 5 heures Suje...

Real Madrid : blessé à la jambe droite, Endrick devrait manquer le Mondial des clubsReal Madrid : blessé à la jambe droite, Endrick devrait manquer le Mondial des clubs Par Le Figaro avec AFP Il y a 23 he...

Cannes 2025 : paul mescal réfute toute ressemblance entre the history of sound et brokeback mountainLe long-métrage d’Oliver Hermanus est comparé à celui d’Ang Lee, sorti en 2005, qui retrace lui aussi une histoire d’amo...

Latests News

Danger de l’image, image en danger© Crédits photo : Yann Bastard DÉPASSER LA CRISE DE CONFIANCE ENVERS L’IMAGE - ÉPISODE 6/6 Paradoxalement, le tout-image...

Structure | Musée d'Art Moderne de Paris_ _10h00 Durée 8h00 * __ Publics Famille * __ Heures Le : Samedi 30 mai 2015 de 10h00 à 18h00 LE MUSÉE D’ART MODERNE DE ...

Cahors. La chandeleur de la granjaFidèle à la tradition, l’association La Granja a célébré la Chandeleur à Lacapelle-Cahors au cours d’une soirée pleine d...

Évreux : nouvel incendie dans une concession automobile, plus d'une centaine de véhicules brûlés depuis le début de l'annéeCet article date de plus de deux ans. C'est la quatrième concession automobile à être victime d'incendie depui...

À la radio, la voix donne à écouter et à voirUne des caractéristiques principales de la voix à la radio est qu’elle est acousmatique, c’est-à-dire qu’on l’entend san...